昨日のヒンバ族の5原色のグラデーションに、

あまりにも美しいインパクトを感じたので、

今日はもう一度、ヒンバ族の色の構成について

考えてみたいと思います。

さて、アイザック・ニュートンは、

プリズムを使った分光実験に成功し、

自然光は赤、橙、黄、緑、青、藍、菫の7色の固有の色光から

なり立っていると唱えました。

ニュートンの色彩論をもとに発達して、現代ではさらに、

可視光を作り出すには赤、緑、青の3色の光があれば良い、

との、「光は3原色である」という理論につながっています。

ですが、ヒンバ族の5原色を見ると、

彼らが私たちの物理学的な見地とはまた異なる視点で

色を知覚しているようです。

ヒンバ族が5原色として知覚している色を見て、

思い出されたのが、シュタイナーの色彩論です。

独自の精神科学である「人智学」を樹立した

ルドルフ・シュタイナー(Rudolf Steiner, 1861-1925)は、

ゲーテの研究者でもありました。

ゲーテの色彩論は、ニュートンの色彩論に異を唱える形で

展開されました。

つまり、自然光を分光させてさまざまな色光が現れる、といった

物理学的な色彩論ではなく、

青色や黄色といった個別の色が

人にどんな心理的影響をもたらすのかを明らかにして、

色彩論を提唱したのです。

シュタイナーは、著書「色彩の本質(Das Wesen der Farben)」の中で、

こう書いています。

(引用始まり)

近代の物理学者も色彩の本質に取り組み、

色彩論を光学の一部とみなしました。

近代の物理学は、物体の色彩の本質について説明しています。

たとえば、「なぜ、この物体は赤いのか」を、

まさに立派に説明しています。

その物体は、ほかの色を飲み込み、

赤だけを投げ返すから赤い、と言うのです。

これは、近代の物理学らしい説明です。

というのは、この説明はおおよそ、

「なぜ、この人はバカなのか。

彼はあらゆる賢明さを飲み込み、

愚かさだけを外に放射しているからだ」

というのと同程度の論理的な定理だからです。

色彩論において一般に行われている

物理学的な説明を生活に当てはめると、

このように面白い理屈が成立します。

(引用終わり)

シュタイナーはゲーテと同じように、

色光が人間にもたらす心理的影響をベースにして

色彩をとらえました。

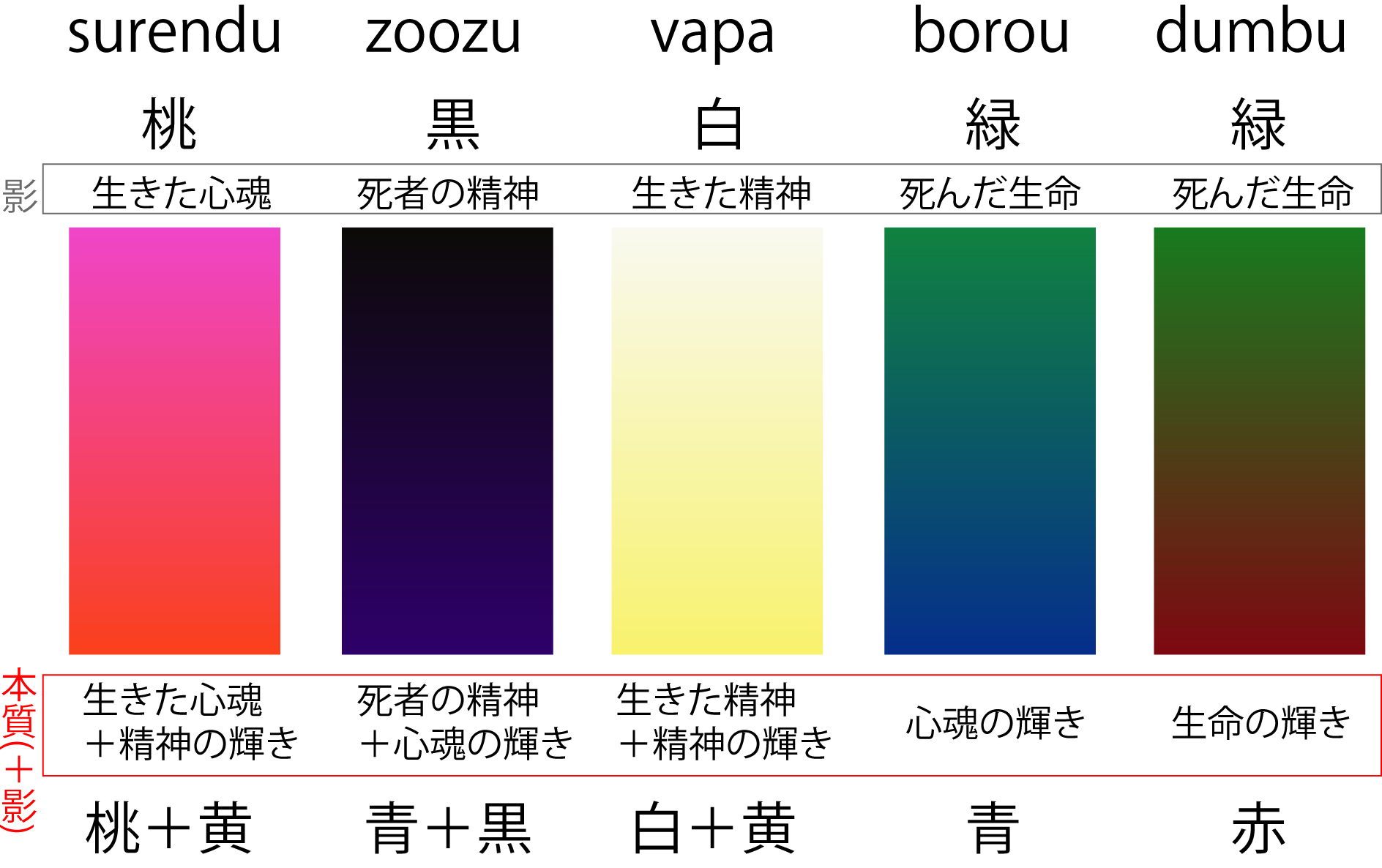

彼が唱える基本色は、次の通りです。

黒 : 石炭のように、生命がない状態。死者の精神を表す

緑 : 生命をもって心魂や精神を持たない植物が放つ色であり、死んだ生命を表す

桃 : 心魂を持つ人間が放つ色であり、生きた心魂を表す

白 : 明るさの中で自己を認識する人間のように、精神を持つ人間が放つ色であり、生きた精神を表す

上の4色は、あくまで生命や心魂、精神の本質ではなく、

本質に光が当たることで見える「像の色(影の色)」であるとしています。

黄 : 精神の輝きを表し、外側に向かって広がる境界線をもたないエネルギーである

青 : 心魂の輝きを表し、内側に向かって収束しようとする、境界線を指向するエネルギーである

赤 : 生命の輝きを表し、均質に光る色のエネルギーである

上の3色は、生命や心魂、精神の本質として、

「輝きの色」であるとしています。

ここにも、投影としての色と本質としての色を合わせると、

聖なる「7」の数字が浮かび上がってきます。

ちなみに、これらの色をヒンバ族の5原色に当てはめてみると、

こうなります。

それぞれの組みあわせがどんな意味を持つのかは

今後の研究課題ですが、

物理学のアプローチとは異なった、

新たな色彩の側面が浮かび上がるかも知れません。